現在進行形のコミュニケーションを担う、枠の「ポイポス」を紹介します。

枠のブログをご覧いただき、ありがとうございます!

枠の広報担当・ナカタです。

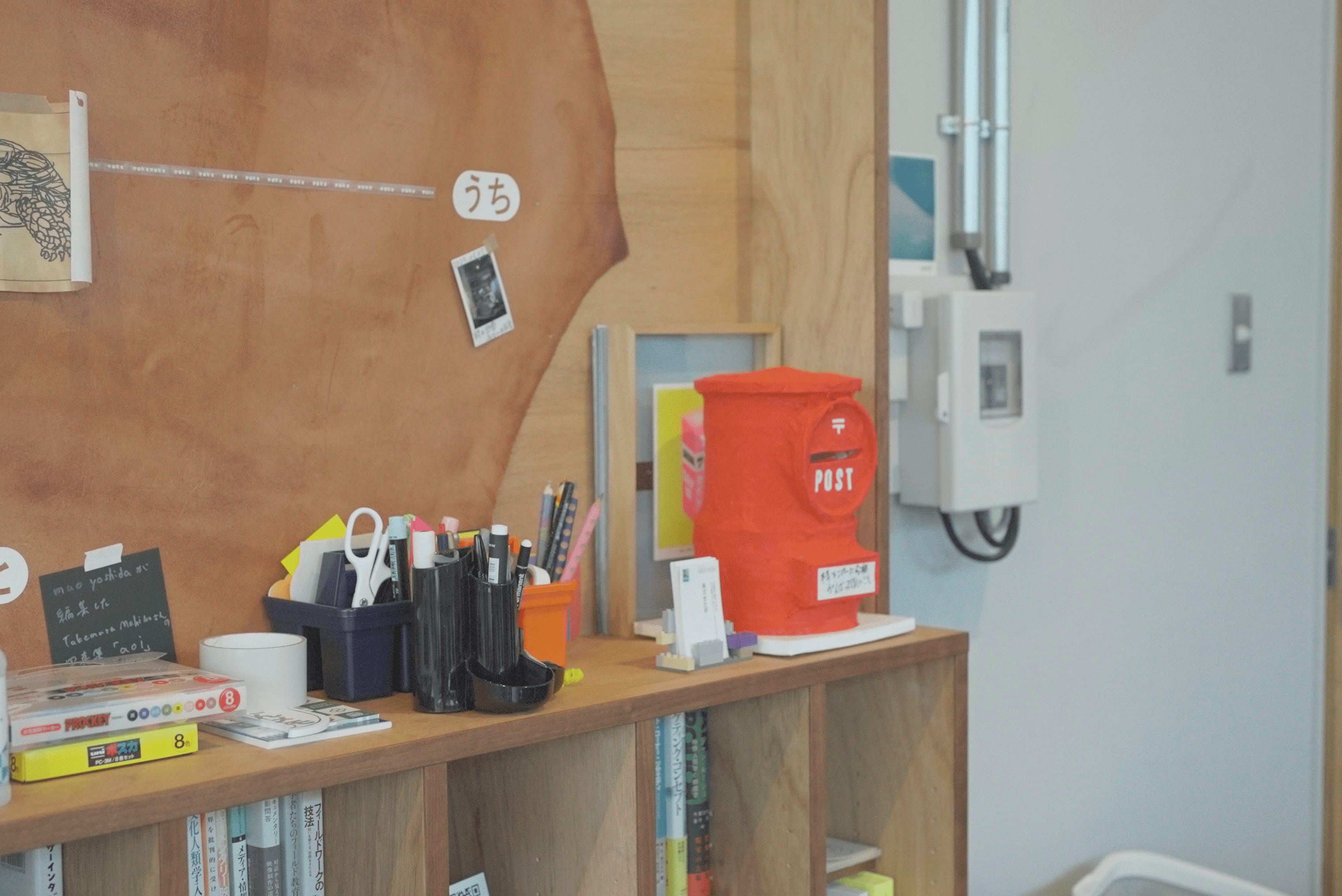

今回の枠ブログでは、今年4月に誕生した枠の「ポイポス」(社内ポスト)をご紹介します。これまでも「関係環境ボード」や「社内ホワイトボード」など、円滑なコミュニケーションを促すさまざまなツールが用いられていましたが、これらとポイポスにはいったいどのような共通点があるのでしょうか?

「ポイポスは、枠の新しいコミュニケーションプラットフォーム」と話す社員の倉本さんにお話を伺いました。

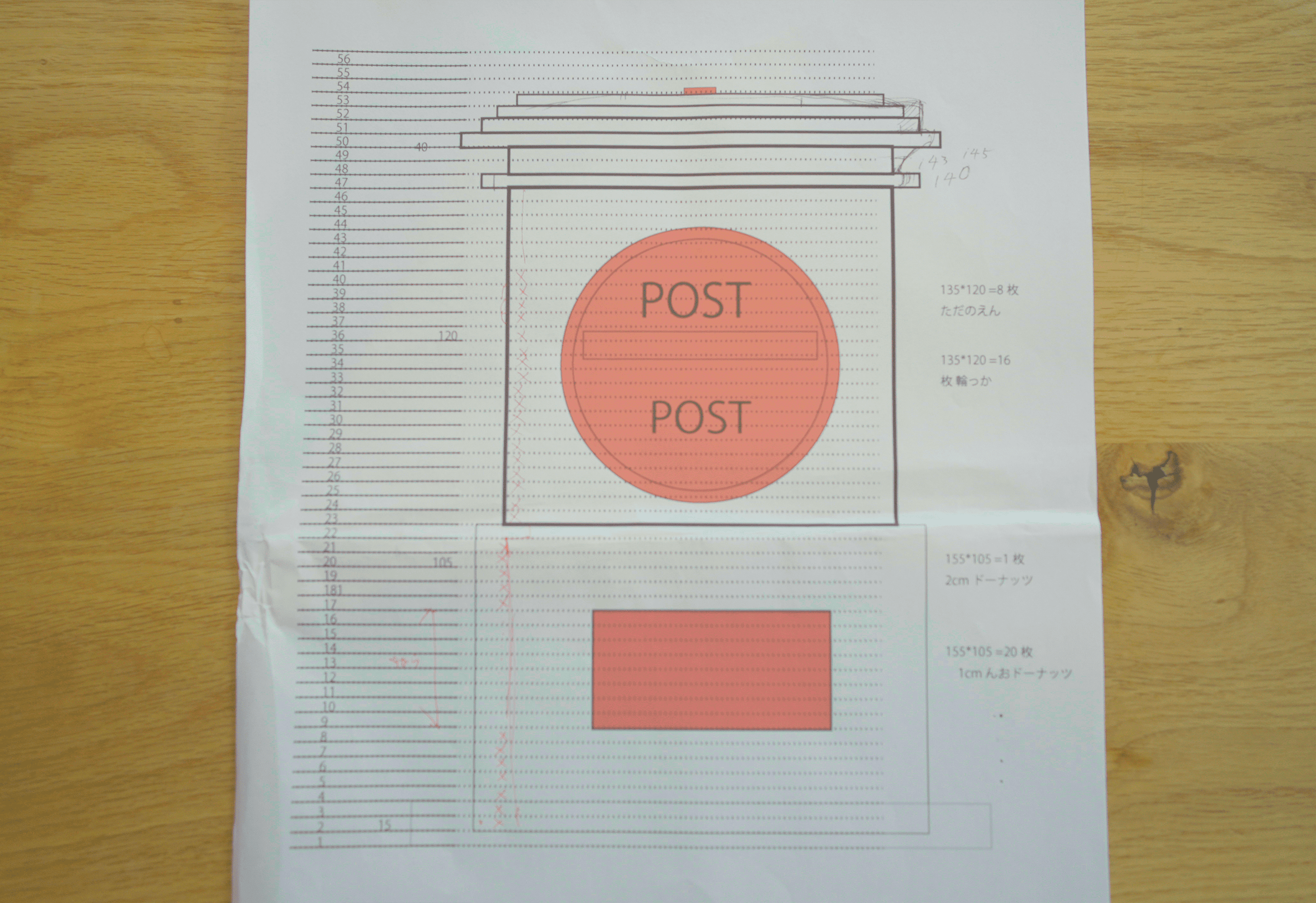

手作業でつくったポイポスの制作風景

ナカタ:倉本さん、本日はよろしくお願いいたします! 枠のポイポスは4月にできたばかりの新しいツールなんですよね。

倉本:そうなんです。「ワクワクをポイっと投函 ポイポス!」というキャッチコピーもあります。とはいえ、僕一人の発案で生まれたというわけではなく、「気軽に意見交換ができるアイテムがほしい」という社員同士の雑談の中で案が生まれて、みんなの意見を元に僕が設計を担当しました。同僚の石田くんとパートナーの宮崎くんと一日がかりで制作しました。

ナカタ:既製品のポストじゃないんですね!

倉本さん:はい、一から手作りしました。輪っか上にくり抜いた発泡スチロールを積み重ねてポストの形にしているので、強度もあります。発泡スチロールは最終的に54段重ねて、その上に和紙を貼り付けて塗装しています。

倉本:製造の過程は動画に納めて、インスタライブでリアルタイム配信もしました。わざわざ配信したのは、この制作過程そのものもコミュニケーションのきっかけになることを意識したからです。社内・社外を問わず、コミュニケーションを取りつつ共同で制作し、さらには作業の様子を配信することで、観てくださったいろんな人が何かを作っている状況を知れるようにしました。インスタライブは後日視聴可能なので、今後この動画を観た人が「今度なにかを作るときは自分も参加したいな」と思ってくれたら、さらにコミュニケーションの輪が広がりそうだと。

ナカタ:多角的な発信を意識されてるんですね。このポイポスはどなたが利用することを想定して制作されたんでしょうか?

倉本:社内・社外を問わず、枠を訪れてくれた人全員に楽しく利用してほしいと考えて、企画しました。あれこれと縛りがあると、使う人のワクワクを奪ってしまうと思うので、明確なルールはなにも定めていません。イメージとしては、SNSのリプライやコメントのような感覚です。ポイポスの下にお題を書き込むスペースがあるので、なにかしらのテーマを決めることもあるけれど、「お題は全然無視して、なんでも投函してね」と呼びかけるつもりです。

集まったハガキは関係環境ボードと同じく、専用のスクラップブックをつくって保管するので、いろんな人があとから読み返して「あの人、こんなハガキを投函してくれてたんだ」と時間をこえてコミュニケーションを取ることができます。

↑インスタライブはこちらからご覧いただけます。

コミュニケーションプラットフォームに求められる要素って?

ナカタ:これまでも枠社内では「関係環境ボード」(詳しくはこちら)など、円滑なコミュニケーションを促すための仕組みが色々と作られてきましたが、それらとポイポスの類似点について教えてください。

倉本:関係環境ボードもポイポスも、いろんな人の意見が形に残るものなので、アーカイブして残しておけば、その場にいない人同士でもコミュニケーションを取り合えるツールという点で共通していると思います。ただ、関係環境ボードはその名の通り枠と周囲の関係を記録するためのツールなので、整えられている必要があります。あと、内容を振り返って未来に繋げることが目的のツールではありますが、そこに収められているのは基本的に過去の出来事ばかりです。

ポイポスは、整理されていない意見をみんなが気軽に投函することができて、現在進行形のコミュニケーションを担ってくれると僕は考えています。「記録」として整理する必要がないから、枠の社員だけでなく、外部の人たちも柔軟な表現で、いろんな意見や思い出を手紙に記してくれるコミュニケーションプラットフォームになってほしいです。

ナカタ:なるほど。ちなみに「コミュニケーションプラットフォーム」とはどういう意味でしょうか……?

倉本:枠では、会社と誰かの対話のきっかけとなる仕組みを総称して「コミュニケーションプラットフォーム」と呼んでいます。例えば、自社のWebサイトでもいいし、名刺でもいいし、本棚でもいいんですが。誰とどんな対話を生み出すかが設計されていて、会社に関わる多くの人が日々使うものをそう呼んでいます。

ナカタ:例えば、どんなコミュニケーションプラットフォームを作っているんですか?

倉本:神奈川県にある「小田原鉱石株式会社」さんでは、社員間の交流を促すためにキッチンを作ったことがあります。

ナカタ:キッチンというと、お料理をする場所ですよね…? キッチンがなぜ、コミュニケーションプラットフォームになるんでしょうか?

倉本:もちろん、社員さんがお湯を沸かしたり食器を洗ったりするためだけのありがちで簡素な社内キッチンを提案したわけではありません。

小田原鉱石でははじめ、新しい会議室を作ろうとされていたそうですが、代表や社員の皆さんに対してワークショップやヒアリングを行う中で、社員全員「料理が趣味」という共通点があると判明しました。

「それなら、会議だけが目的の会議室よりも、仕事やプライベートの雑談をかわしながらみんなで料理ができるキッチンの方がコミュニケーションがはかどるのでは」と考えた結果、会議室にするはずだった場所の半分以上を使って、大規模な社内キッチンの設置をご提案しました。今では社員の皆さんが一緒に料理をしながら、楽しくコミュニケーションが取れるスペースになっているそうです。料理イベントを企画されたり、休みの日でもスペースを使ってみんなで魚を捌いたりされているそうですよ。

↑小田原鉱石さんのコミュニケーションキッチンの様子はこちらからご覧いただけます。

ナカタ:料理をすることが目的ではなく、そこで生まれるコミュニケーションが設置の目的だったんですね。

倉本:枠は「文化」を大切にしている会社です。コミュニケーションプラットフォームも、ただ具体案を提案して終わりではなく、作るまでのワークショップやヒアリングなどの過程、さらに完成後の試行錯誤でよりたくさんの「文化」が生み出せるよう、企画しています。

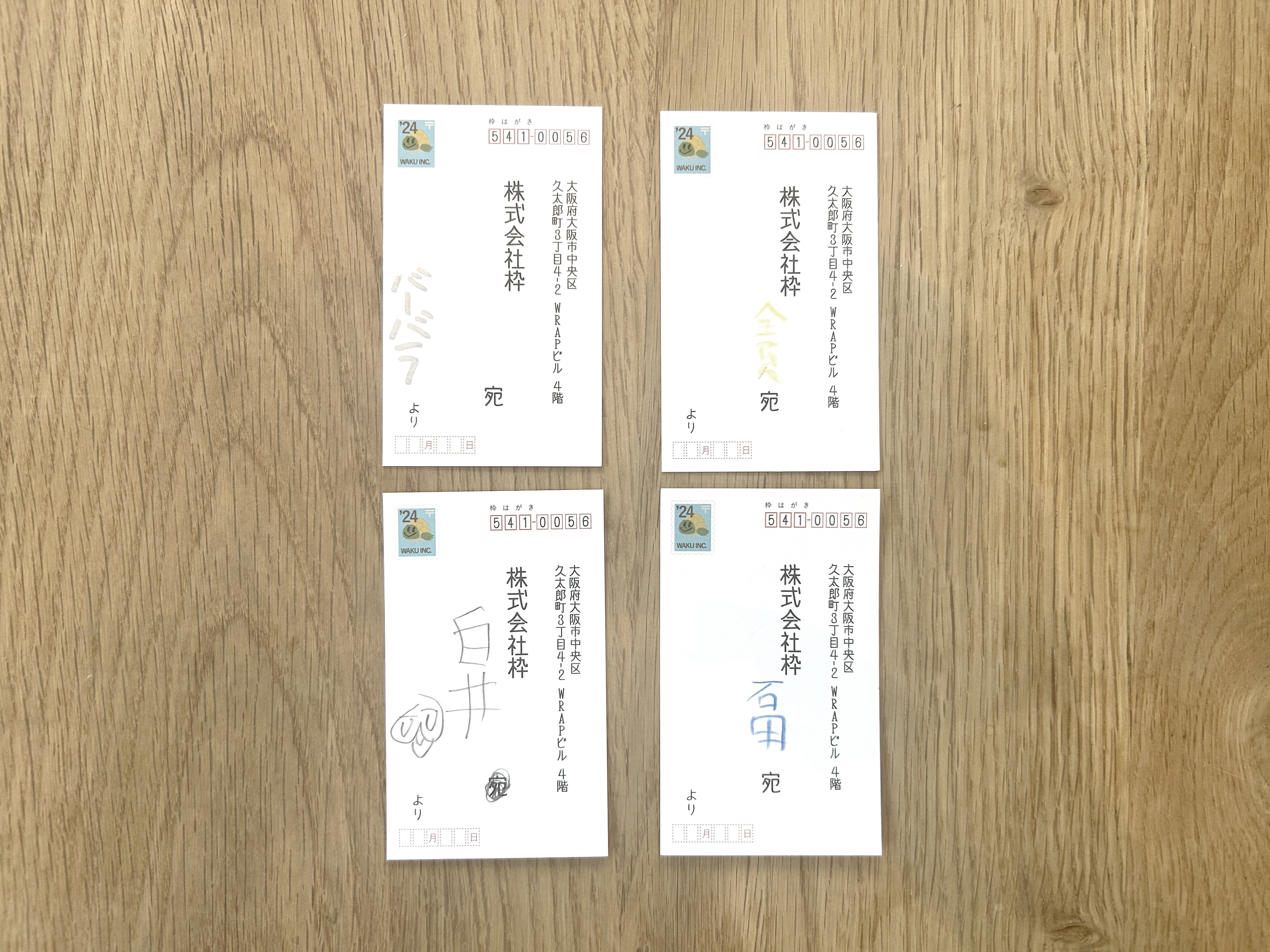

倉本:小田原鉱石さんのキッチンが最良の形に出来上がったように、ポイポスも今後、いろんな試行錯誤を重ねていきたいです。今はまだ完成していませんが、投函用のハガキを作ってポイポスの傍らに置いていろんな人が投函しやすくしたり、ラジオ番組のようにトークテーマを考えたり……。

ナカタ:いろんな可能性を秘めていそうですね。

倉本:極論を言ってしまえば、このポイポスはポストである必要がまったくなくて。

ナカタ:どういうことでしょう…!?

倉本:例えば、ポイポスの制作者である石田くん、宮崎くん、僕の3人が使っているだけなら、それはコミュニケーションプラットフォームではないんです。僕たち以外の誰かがポイポスにお題を書き込んだり、そのお題を見た別の誰かがポイポスに意見を投函したりすることではじめて、ポイポスはコミュニケーションプラットフォームに成り得ているといえます。

つまり、「コミュニケーションを作る」ことが目的ではなく、「コミュニケーションが生まれる場所を作る」のが目的なので、コミュニケーションプラットフォームは形が定まっているべきだとは思っていないんです。「コミュニケーションを促すもの」という概念さえブレなければ、どんどん流動的にいろんな人の理想を反映して、形が変わっていく状態が理想的だと思っています。

10年後に、枠の新入社員が物置の中から使われなくなったポイポスを見つけて、「昔はこんなものでコミュニケーションをとっていたんだな」「楽しそうだから、私たちも何か作ってみよう」と思ってくれれば、それが僕の思う最良のコミュニケーションプラットフォームです。

ナカタ:今と未来のコミュニケーションを生み出す可能性すらあるんですね。なるほど。コミュニケーションプラットフォームは定型がなくて、いろんな人が共有して楽しめるものを指すのか。私も出社する機会があれば、ポイポスに意見投函してみたいです! 倉本さん、ありがとうございました

実用してみた

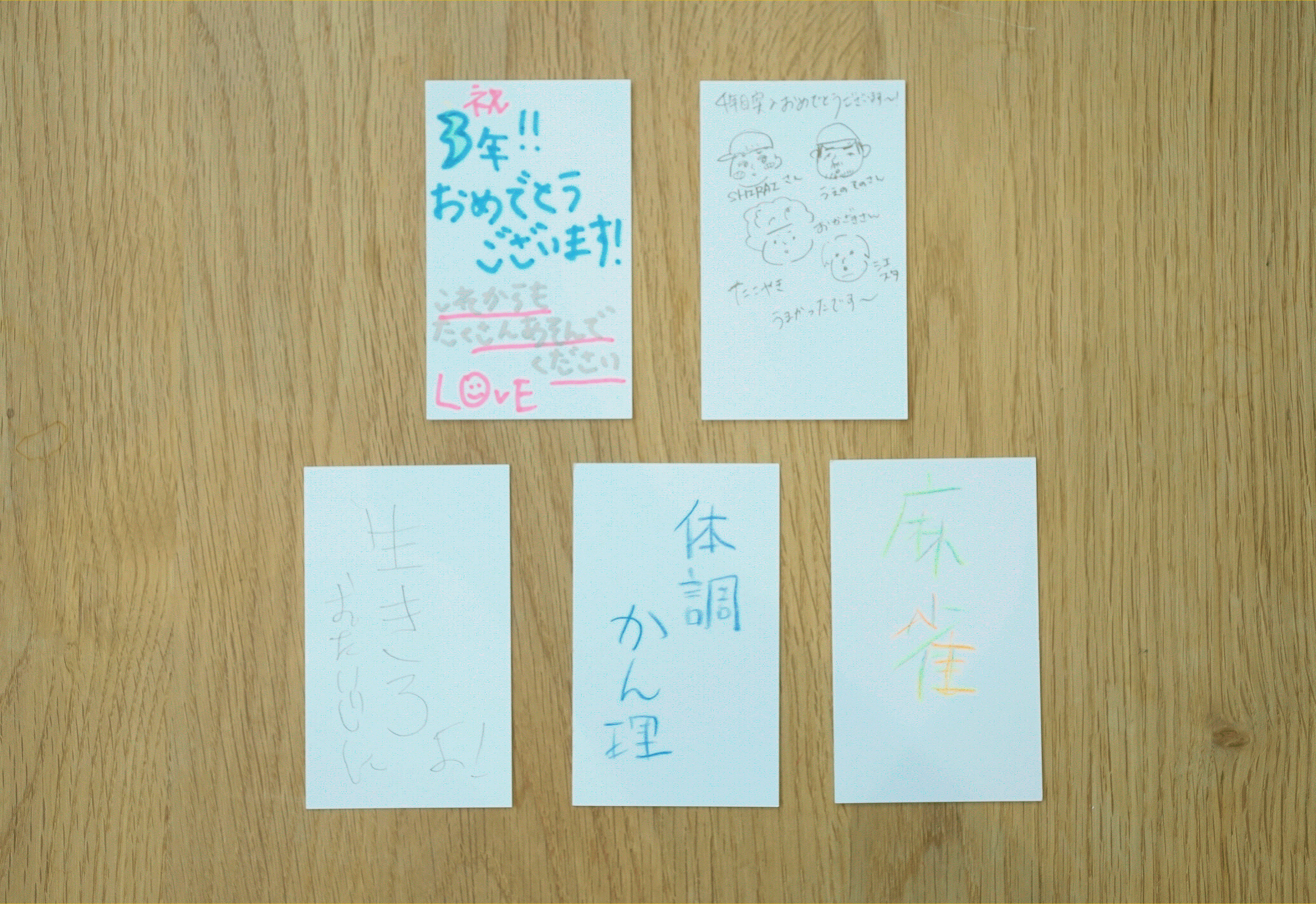

このインタビューを実施した後の6/14(金)、枠社内にて交流会が行われました。この日、遊びにきてくれた方々に向けてポイポスを紹介したところ、何通かのハガキが投函されました。

みなさん、思い思いのメッセージを投函してくださいました。

まとめ

今回、倉本さんにお話を伺い「コミュニケーションプラットフォーム」は流動的な存在であり、使う人や周辺の環境によってさまざまな形態に変化しながら、人々のコミュニケーションを促す存在だと学ぶことができました。

6月の交流会では、枠を訪れてくださったみなさんにもハガキをご投函いただいたことで、倉本さんからは「これからのポイポスの可能性が見えた気がします」と明るいコメントが届きました。

このブログを読んでくださった皆さんも、枠をご訪問の際はぜひ「ポイポス」にいろんなご意見を投函してみてくださいね。