【インターン日記】美容室 トリプルエフと伴走して学んだことを3つの F にまとめてみた【FINDINGS / リサーチしてみた編】

株式会社枠では美容室 TRIPLE-ef(以下、トリプルエフ)における「気持ちのいい」働き方を目指すプロジェクトに取り組んでいて、私(半田)はインターンとしてお手伝いさせてもらってます。その中で学んだことをトリプルエフの名前にちなんで3つのF、FINDINGS(調査)、FORWARD(前進)、FACILITATION(ファシリテーション)でまとめてみました! 今回は1つ目のFINDINGS、事前に調査した内容をお話ししていこうと思います。

自己紹介

こんにちは!枠でインターンしてます、半田です!

京都の大学に通っていて、今は大学院生として、子どもや発達障害をテーマに修士論文を執筆中です!

将来やりたいこともなくフラフラしていたところで、1年くらい前に枠に出会って、いろんな人との出会いを糧に何とか将来のビジョンを見つけた人間です。ざっくりですが、そんな感じです。

さて、まずはお世話になっているトリプルエフについて紹介します!

トリプルエフ

横浜市磯子区にある美容室です。

https://www.triple-ef.com/triple-ef

スタッフは10名ほど。女性スタッフが多く、女性が働きやすい美容室を目指しておられます。

またおもしろいのが、単なる美容室ではなく、防災活動や学校講演、SDGsの取り組みなど、地域との関わりや社会貢献活動に積極的です。

課題感

トリプルエフは美容師が働きやすい環境を目指していた一方で

スタッフさん10名ほどの小規模経営ゆえに、どうしても社長の意向が強くなってしまい、スタッフさんとの関係性に悩んでおられました。

そこで、枠が間に入ることで「気持ちのいい関係づくり」をしていこうということでプロジェクトが始まりました。

リサーチ

美容師は職人的な技術が求められる上に、サービス業という側面もあり、重労働なわりに給料が低いみたいな話も聞いたことがあって、すごく大変なお仕事というイメージがありました。

正直美容業界のことを、それくらいのざっくりした解像度でしか把握してなかったです。

そこで、インターンとして、まず、そもそも美容業界ってどんななのか? そしてトップダウンって本当によくないのか、という2点を中心にリサーチしました。

リサーチ① 美容業界をPEST分析してみる

まず美容業界を取り巻く環境を知るために、いくつかのサイトを参考にPEST分析をしました。

PEST分析とは

主に経営戦略や海外戦略等の策定、マーケティングを行う際に使用し、自社を取り巻くマクロ環境(外部環境)が、現在または将来にどのような影響を与えるか、把握・予測するための手法です。Politics(政治)、E= Economy(経済)、S=Society(社会)、T=Technology(技術)という4つの視点から分析することから、それぞれの頭文字をとり「PEST」と言います。

参考:

PEST分析とは何か?コトラー教授が考案、海外進出を行う際にも使えるフレームワーク

- Politics(政治要因)

- 美容師法

- 美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者に与えられる。

- 美容師法

- Economy(経済要因)

- 不景気・コロナ禍等による消費意欲低下

- Society(社会要因)

- 少子高齢化・人口減少→美容師のなり手減、顧客獲得競争

- フリーランス美容師の増加

- 長時間対面の懸念

- トータルビューティな店舗(エステサロン、ネイルサロン、まつ毛エクステサロン)

- 訪問カット

- Technology(技術要因)

- ECの普及

- SNS利用が当たり前に

- エイジングケア、育毛技術の向上

- 医療の進歩で白髪がなくなるかもしれない

- アプリ等でマッチングして予約

参考:

都会の美容サロンの行く末

美容室経営で大切なこと 11.先の市場を先読みするPEST分析

ちなみに、インターンを通して、他にもSWOT分析や3C分析など、多様なフレームワークを教えてもらいました。今まで素手で戦っていたところに武器をいくつかゲットした感覚です。マーケティング手法の枠を手に入れました。

リサーチ② 美容業界の労働環境はどのような現状なのか

イメージ通り、環境としては大変な部分もあるようです。

こちらの記事でもこのように紹介されてます。

美容師を息子に誇れる職業へ!若き経営者の覚悟と挑戦|株式会社alfRun

「美容師の平均年齢は30歳前後」「せっかく美容師になっても3年で辞めていく」ーー。

子どもたちの憧れの職業である美容師が、実は、長く続けられない人が多いという問題があることをご存知だろうか。平均年収が他業界と比べて低く、社会保険に加入している美容室もまだまだ少なく、ボーナスが無かったり、年間休日数が少なかったりする場合もある。

- 結婚や出産を経ても正社員のまま、勤務できる

- 社員の事情に合わせて時短にできたり、休日を土日に設定できる

- 保育士が常駐している

- ママスタッフが格安の保育料で子どもを預けられる

- スタッフの初任給を大卒以上にする

- バックオフィスを充実させる

- 経営者育成に力を入れる

- スタッフは全員業務委託契約で、各人のライフスタイルに沿った働き方をしてもらう

- 「売上が上がったら給料を上げる・社会保険を整える」ではなく、「社会保険を整え仕事に集中できる労働環境を作ったから、みんなで頑張ろう」という社風の確立

参考:

女性スタッフが辞めないサロンの秘訣(ホットペッパービューティーアカデミー)

美しい生き方をデザインするAgu.グループの成長戦略。美容師ファーストの働き方が生み出した好循環とは(Forbes JAPAN)

美容師を息子に誇れる職業へ!若き経営者の覚悟と挑戦|株式会社alfRun

リサーチしていて、美容室が働き方改革をしようと紹介されている実践事例が少ないと感じました。工夫はどこでもされていると思うのですが、発信にまで至っていないのかなと。もったいないなと思いました。

そういう意味で、後に書くトリプルエフさんでの取り組みが役に立てたら嬉しいと思っています!

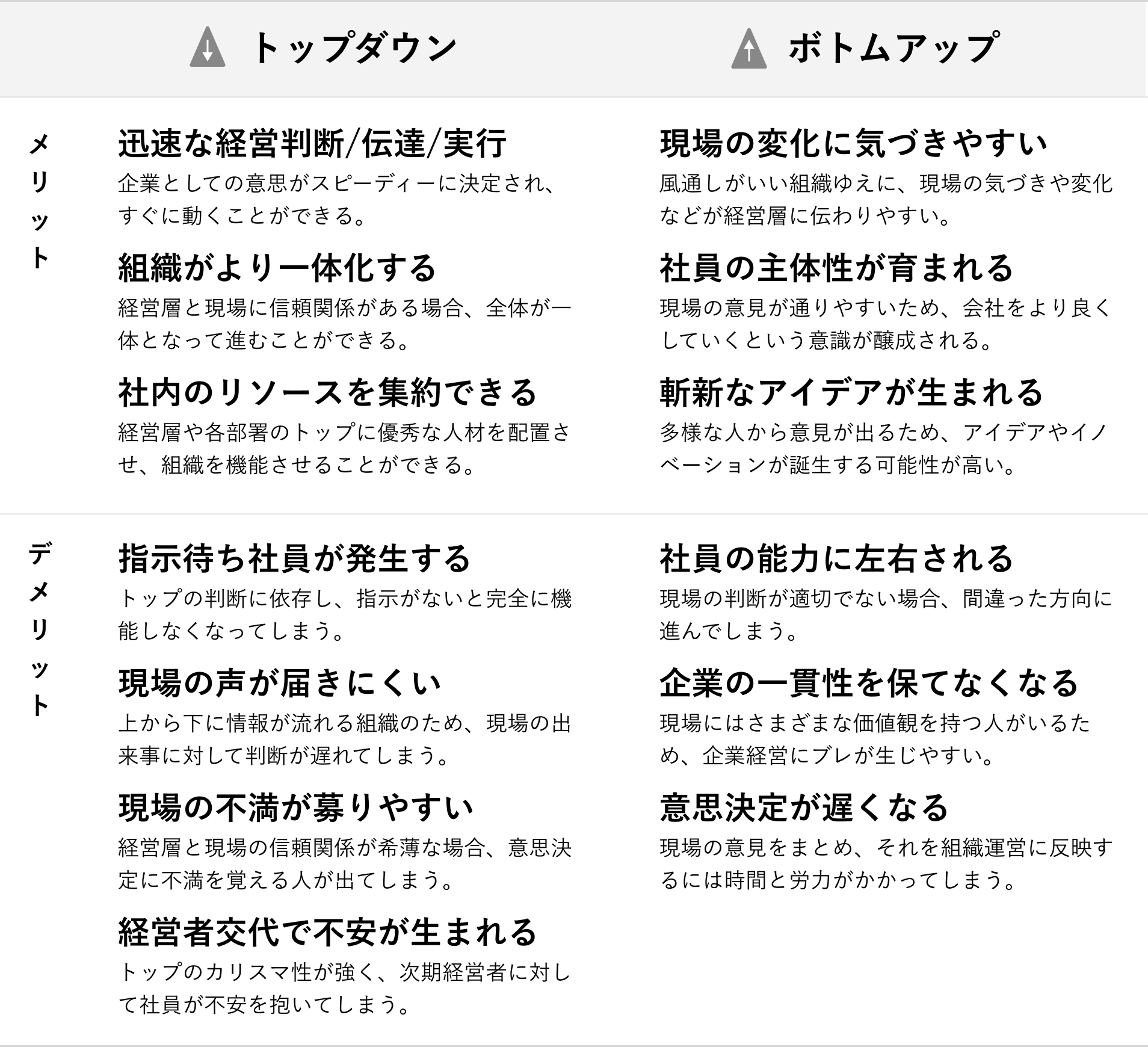

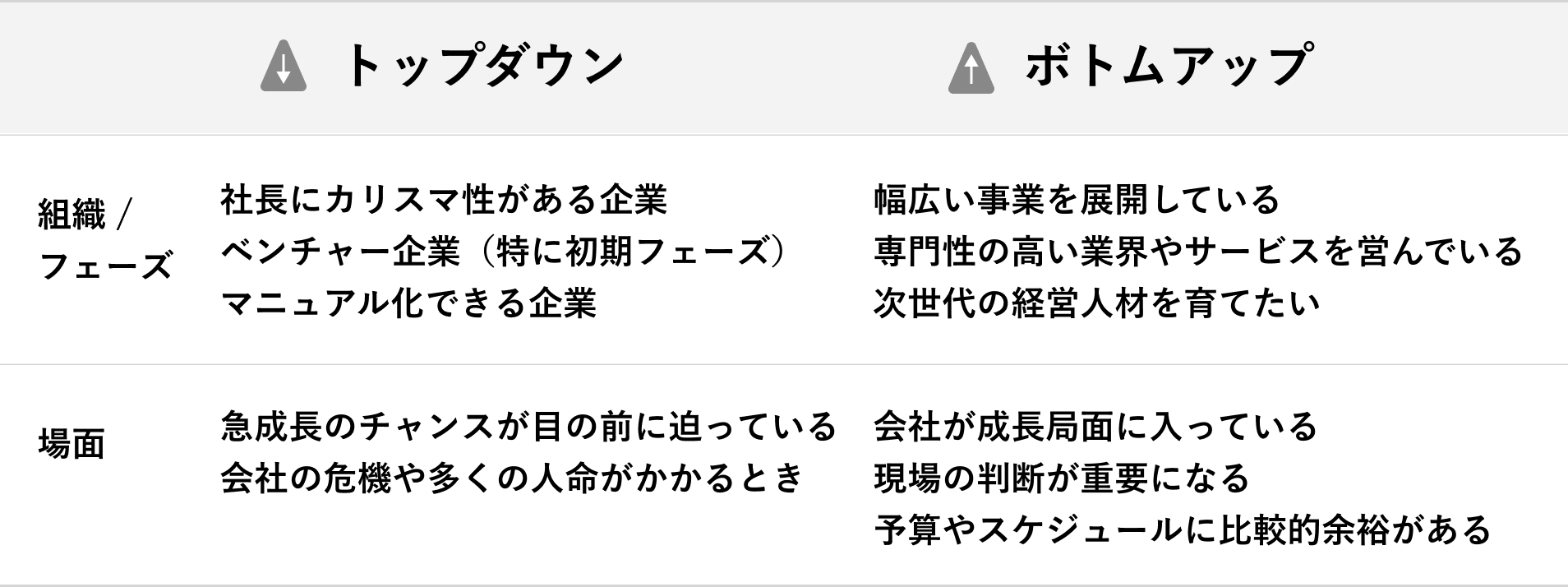

リサーチ③ トップダウンは本当によくないのか?

最近「パワハラ」が問題視されたり、自律分散型組織がトレンドになっていて、ボトムアップが正義、対立するトップダウンは悪、みたいな風潮があり、この段階で一旦トップダウンは本当に悪なのかという問いを立てて、リサーチしました。

まず、ズバリ両者のメリット/デメリットはこちらになります。

あえてトップダウンを選択している事例もあり、興味深かったです。

参考になった記事をいくつか挙げていきます。

①優秀な人が失敗するのは、目標が曖昧だから。敢えてトップダウンでOKRを運用する理由

こちらは、スキルのフリーマーケット「coconala」を運営する株式会社ココナラのCEOである南 章行さんに、OKRの具体的な運用についてインタビューしている記事です。

OKR(Objectives and Key Results)を全て経営陣によるトップダウンで決定している事例で、個人目標が達成されれば、自然と全社目標も達成される、という状態を作っている。これによって、人事評価の納得感を醸成することに成功しているようです。

②AI、VR … 先端テクノロジ全盛時代だからこそ人を伸ばす丁稚奉公・徒弟制度が活きる!

職人の世界などでよくみられる「徒弟制度」についての記事です。

長文記事になりますが、要はトップダウンもいいぞって言っています。

記事の中で特に印象的だった、徒弟制度のいいところをまとめます。

- 「誰かに成長させてほしい」になると成長が鈍化する(『BCGの特訓』)

- 意欲があっても、師匠が求める世界観を共有できなければ、きちんと伝わらないことがある

- 「教えない」姿勢:最初は何のためか分からない雑務をこなし、師匠の姿を真似る中で、徐々に師匠の世界観が理解できるようになる

- 合う合わないは教育では判断しにくい

教わる側が相性合わないなと思うとトップダウンに感じやすい。なるほど。納得感がある。

「お前のためを思って言っているんだ」って先輩や上司からキレられても、「別に成長しようなんてあんまり思っていないし」という弟子からしたら、「だるいなあ〜」「でもやらないと怒られるしなあ」って気持ちになります。

以上から、トップダウンは悪か?という問いについて考察してみます。

まず、トップダウンは迅速な対応や一体感という意味で、組織の置かれている環境やフェーズによっては、有効であることがわかりました。ボトムアップと聞くと自由でいい雰囲気を感じさせますが、一律に評価するのは難しく主観をいれざるをえないので、そこが揺らぎ、場合によっては不平等にもなります。

また、トップダウンといえば徒弟制度が浮かんだので調べてみたら興味深いことがわかりました。

徒弟制度と聞くと、師匠と弟子という上下関係がガチガチ、師匠が厳しく弟子を指導する風景が思い浮かび、一見トップダウンの権化 of 権化に思えます。

ただ、師匠は教えない姿勢とのこともあるようで、何のためにやらされているか分からない雑務をこなし(確かにここまではトップダウンっぽい)師匠の姿を見て真似する中で、徐々に師匠の世界観が身体的に理解できるようになり、学びたいという主体的な気持ちが育っていくようです。

トップダウンというと、組織の構造上の問題で個人ではどうしようもないように思えますが、組織構造に限らず、教わる側の姿勢によっても、トップダウンの印象が変わるというのは1つのポイントなのかなと思いました。

さて、リサーチはこの辺にしておいて、次からはいよいよトリプルエフと枠のセッションが始まります。