一般社団法人ピーペック

「組織の価値を自分たちの言葉で伝えるための

WEBサイト制作プロジェクト」

|

一般社団法人ピーペックは、おもに難病を患う患者さまのご意見・困り事を集めて、行政やライフサイエンス分野の企業に発信し、病気をもつ人たちが過ごしやすい世の中の実現を目指す一般社団法人です。病気をもつ人のご意見を集めたり、オンライン上でコミュニケーションできる場所を作る「メディア運営事業」、病気への理解を深めるために、企業や医療従事者の方に向けて行う「講演/セミナー企画運営事業」、病気をもつ人の働く場を支える「就労支援/継続支援事業」などをおこなっています。 「今まで着手できていなかった広報活動に力を入れたい」とのご相談をうけ、現状を把握・分析し、「事業内容と事業コンセプトが一致していない」課題の解決に向け、WEBサイト制作を通じた事業コンセプトの見直しを実施しました。 |

【目次】

■出会い

■幹部とのセッション

■クリエイティブチームのアサイン

■ワークショップ

実施

■サイト制作

■サイト完成 〜ピーペックならではの工夫が施されたWEBサイト

■編集部の立ち上げ

■これからのピーペック

■出会い

課題の理解

ピーペック代表・宿野部 武志さんは3歳の頃に慢性腎炎という病気に罹患し、18歳からは慢性腎不全により透析治療を開始。その後は腎臓がんにより左腎臓を摘出するなど、自身も病気と闘う難病患者の一人です。

これまで、難病患者や患者会に対しての生活・就労支援や、エンパワーメント支援の活動を行うなかで、疾患の種類を問わないサポートの必要性を感じて発足させたのが「一般社団法人ピーペック」でした。

2019年より、難病患者にまつわるさまざまな支援事業を行う中で、世間の難病に対する理解の少なさが、病気をもつ人たちの「生きづらさ」に直結していることに気付き、病気に関わる人たちだけでなく、健常者に向けた活動のPR方法を模索されていました。

当時、ピーペックのサイトで発信されていたメッセージは、宿野部代表やその他メンバーが行う活動を周知するためには不十分なものでした。効果的なPRの実現に向け、現行しているプロジェクトを整理するため全員にヒアリングをおこなった結果、見えてきたのは各々の持つ熱意や、情報発信能力の高さでした。

◉Step1 幹部とのセッション

本当の価値の発見

病気の種類や年齢、性別を問わず、さまざまな患者が集うピーペックには、現在382名の会員さま※が在籍しています。運営メンバーにも多様な疾患、経歴を持つメンバーが集まり、ピーペック内だけではなく個人でも、ブログや団体活動などで情報発信を行っています。

一般社団法人ピーペック公式サイト(PPeCCとは)

メンバーはそれぞれ病気をもちながらさまざまな職場で就労しています。「病気をもっている」という共通点が明確な人たちだからこそ、気持ちに膨大な熱量が備わっていて、発信する言葉の一つひとつにも重みがあるというのが、私がヒアリングして感じた第一印象でした。

たとえば、難病を罹患しているからこそ抱える社会への不満。反対に、自分を支えてくれる周囲の人たちへの感謝など、辛い経験があったからこそ発信できるメッセージを、一人ひとりがたくさん保持している。

ピーペックにおいては、一般的な「担当者が広報を行う」PR手法ではなく、メンバー全員が発信したいことを発信すべきだと感じ、自分たちの広報力の高さに気づける場所として、WEBサイトのリニューアルを提案しました。

※ピーペックのウェブサイトコミュニティの「会員」人数を指す(2021年9月20日時点)

◉Step2 クリエイティブチームのアサイン

WEBサイト制作を通して散らばった情報を整理

WEBサイトを作る半年間で、ピーペックのメンバーには「サイトができたその先」の体制を見据えていただけるよう、発信すべき情報の整理も依頼しました。「完成」を最終目標にするのではなく、サイトができた後に必要な情報発信技術を身につけることが、サイト制作における本質的な目標でした。

今回はコンセプト、サイト内テキストの作成にparksさん(コピーライティング、コーポレートスローガンやブランドメッセージの作成を行う制作会社。グランフロント大阪や阪急電鉄など、さまざまな企業にコピーを提供)、アートディレクションにろくのじさん(webやグラフィックのアートディレクションのみならず、企業のコミュニケーションデザインやローカルプロデュースなど幅広いデザインプロジェクトを手がける)をクリエイティブチームに加え、WEBサイトの制作にご協力いただきました。

価値の言語化(事業コンセプト)と、社会に対する提供価値の構造化

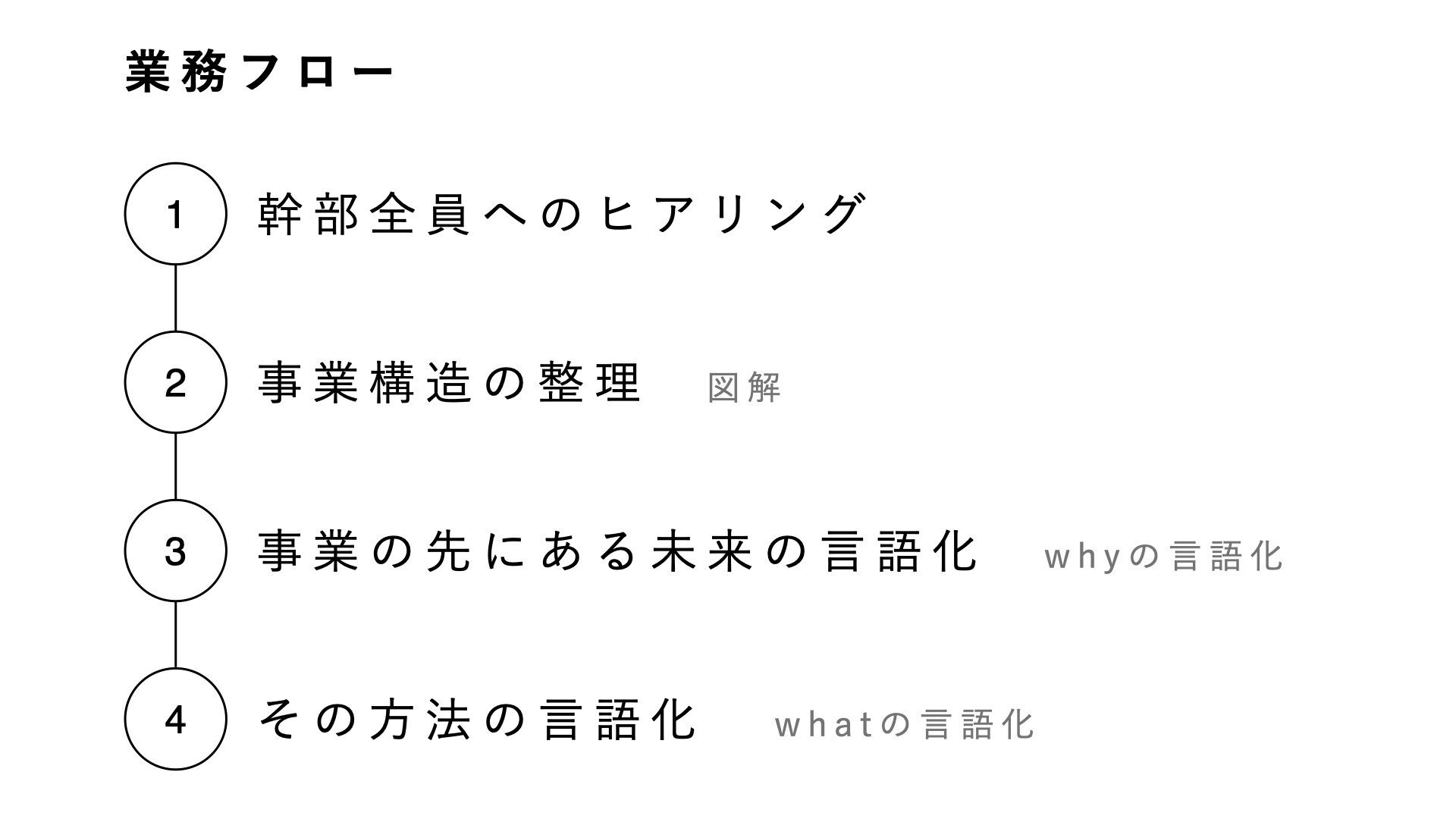

まず最初に着手したのが、ピーペックの事業が生み出す価値の言語化です。

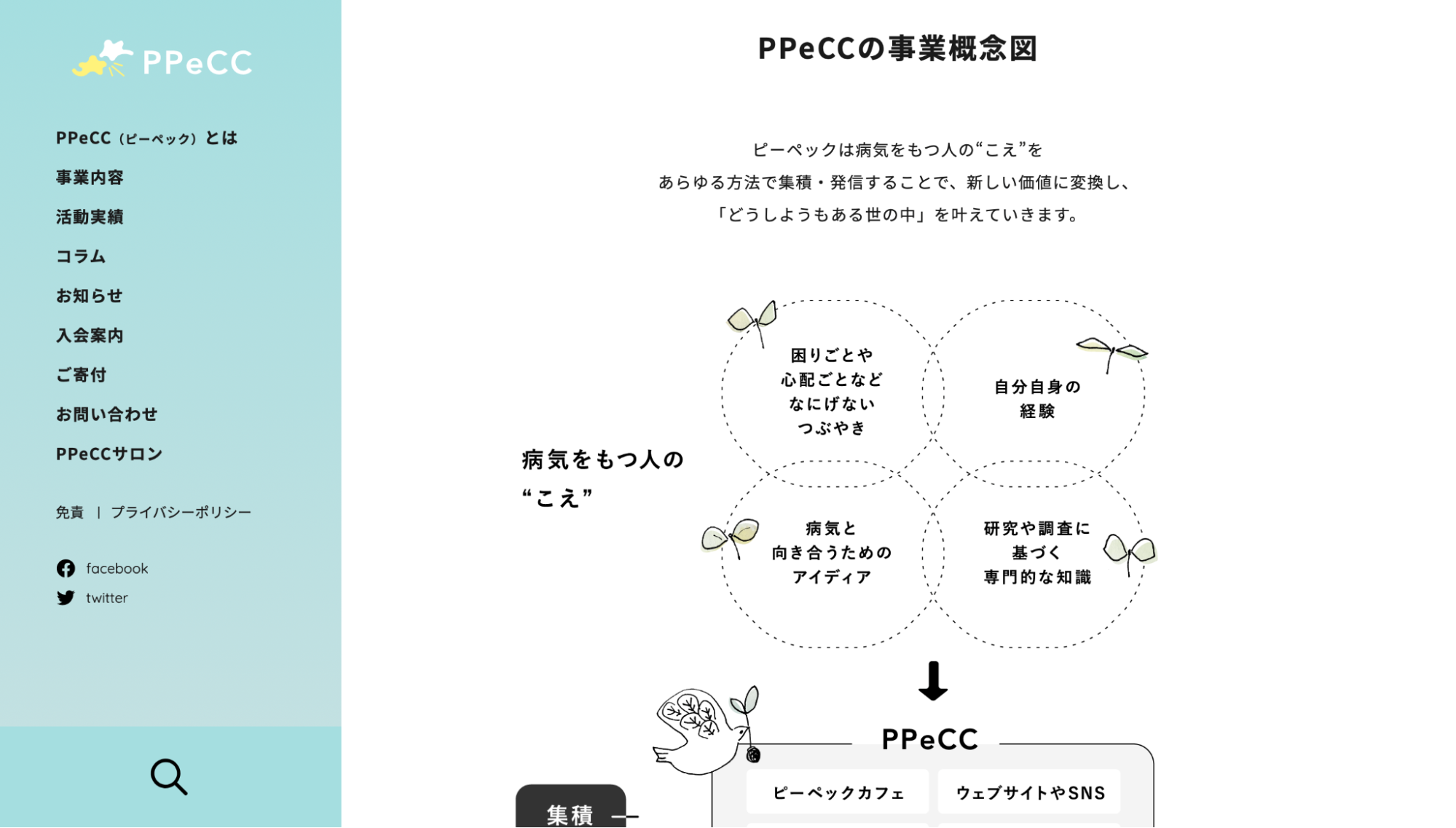

ピーペックでは、難病患者同士がオンライン上でコミュニケーションできる場所を作るメディアや、疾患の有無に関わらず訪れた人が交流できる「ピーペックカフェ」、心臓病の患者が集まるプロジェクト「with Heart プロジェクト」などを通じて、病気をもつ人たちの意見(現在、ピーペックでは「こえ」とよんでいます)を集め、医療者やライフサイエンス企業、行政・社会全体にこえを届けることで、就労機会や新たな医療機器・設備を生み出し「どうしようもある世の中」を叶えていく取り組みをおこなっています。

しかし、さまざまな事業一つひとつの線引きが曖昧で、当時は事業内容も明確に記載されておらず、その曖昧さが「一体、何をしている会社なのか?」という疑問につながっていました。

今回ピーペックの「why」と「what」の言語化をお願いさせていただいたparksさんは、おこなわれている事業を「集積」「発信」「変換」の3つのカテゴリーに分け、それぞれの事業内容を明確にし、ピーペックの事業が生み出す価値を認識しやすいような構図を設計してくださいました。以降ピーペックでは、3つの事業領域のどこの話をしているのか、メンバー間でもこの図を見ながら話し合うことができるようになりました。

|

以降ピーペックでは、3つの事業領域のどこの話をしているのか、メンバー間でもこの図を見ながら話し合うことができるようになりました。 |

◉Step3 ワークショップ

価値創造のメカニズムを図解(それぞれの事業の守備範囲を明らかにする)、情報発信の方針策定

当時のピーペックは、スタッフ全員が個人で活動し、全く別の事業をそれぞれが個別に動かしている状態で、スタッフたちから「自分や他のスタッフが、どんな活動をおこなっているのかうまく言葉で説明できない」という意見がよく挙がっていました。

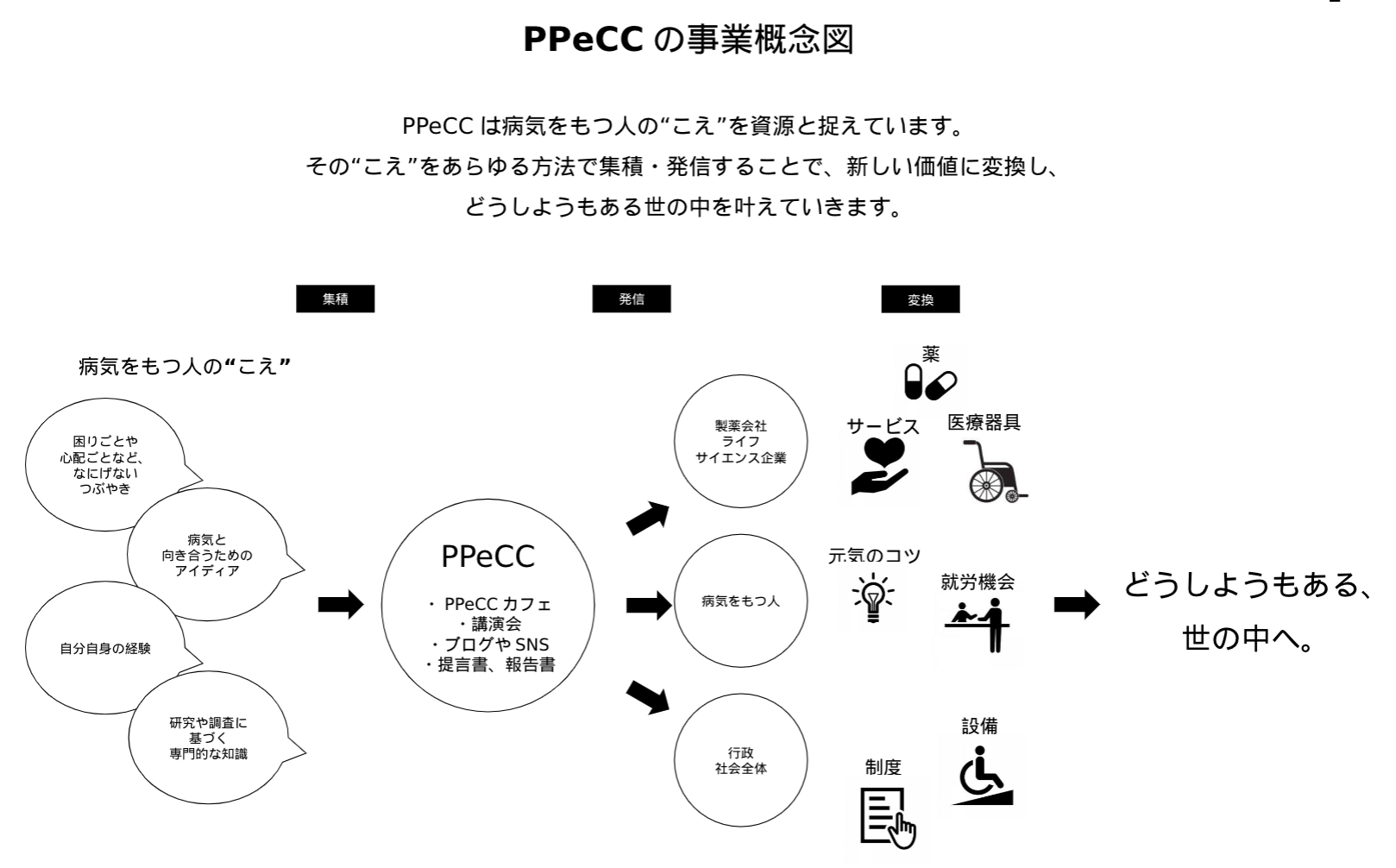

そこで、ピーペックが手掛ける現行事業の内容整理をおこなうため、幹部全員に向けたワークショップを開催し、自分たちがおこなう事業を可視化し、それぞれの事業の守備範囲を明らかにしました。

WEBサイトの制作にあたり、parksさんから提案のあった「集積」「発信」「変換」の3つの軸を元に、ターゲットを「病気をもつ人/患者会」「企業」「医療従事者/研究者」「行政」の4つに分類。3×4の12マスの上に、それぞれのおこなっている事業が、どこに当てはまるのかを考えます。

数回のワークショップを経て、事業の守備範囲を全員で共有・把握することができ、同時に事業内容の言語化も実施。例えば「〇〇事業は企業に向けた集積と発信を行っている」といった形で、本ワークショップで整理した情報をもとに、誰に何を伝えたらその事業に興味を持ってもらえそうか?といった事業ごとの情報発信のヒントも得ることができました。

事業整理

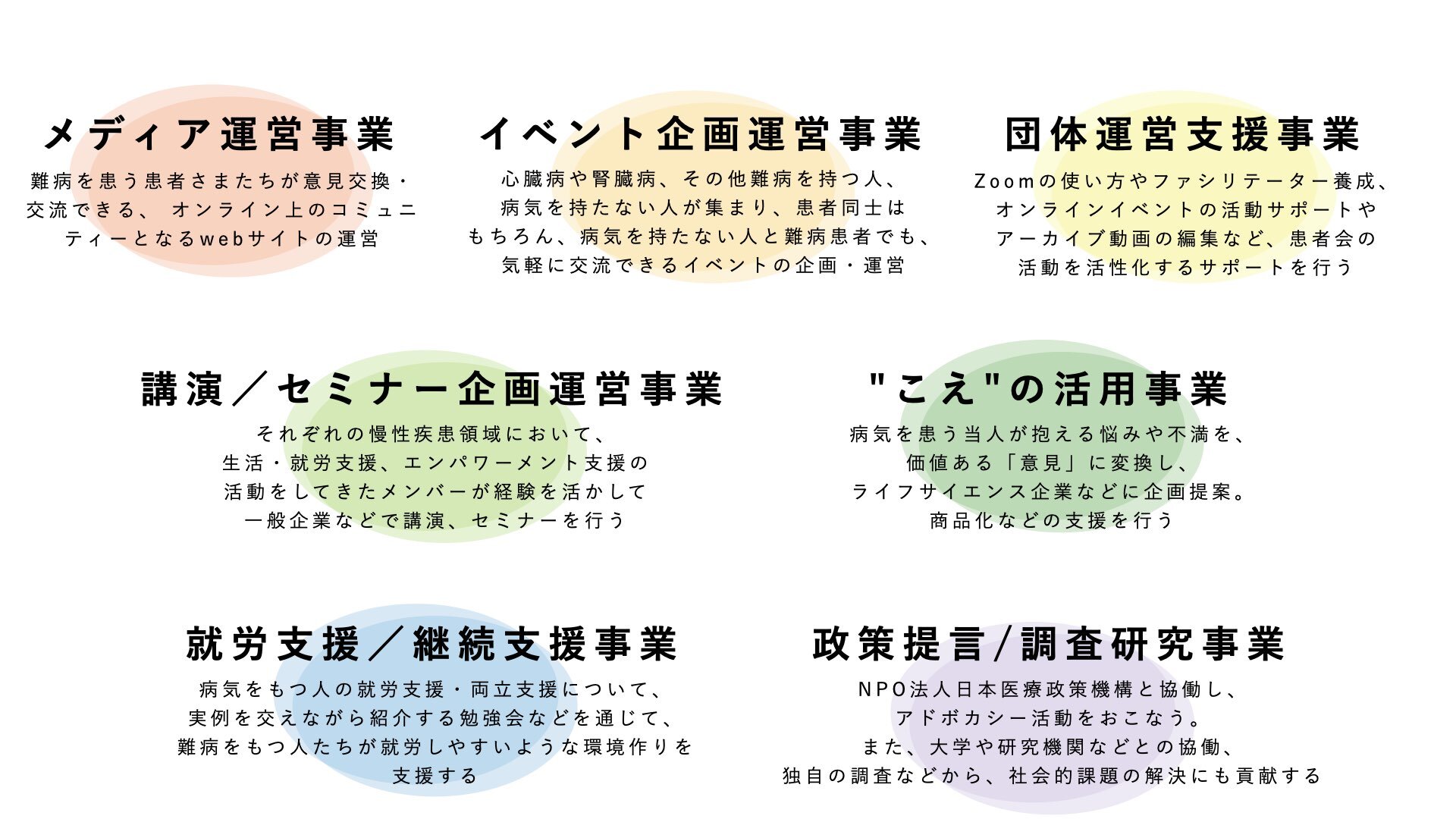

ワークショップ後、ピーペックの事業は大きく7つに分類できることがわかりました。

上記の事業はいずれも、病気をもつ人たちの「こえ」を原動力にしています。病気をもつ人の「こえ」には、闘病生活を経験してきた人にしかわからない、社会を変えるヒントがたくさん隠れています。

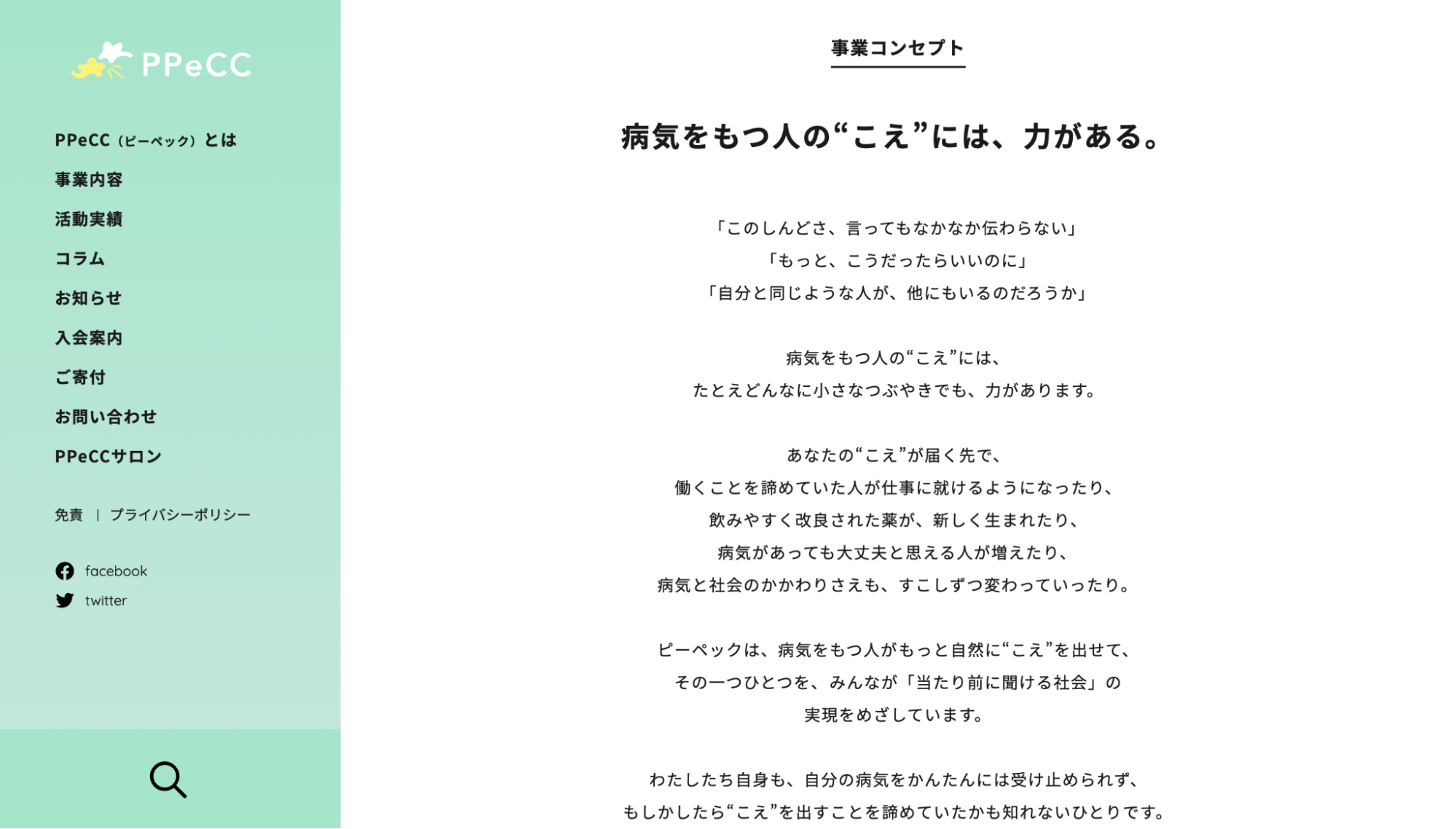

当初、ピーペックは「病気がある人には力がある」というスローガンを掲げていましたが、病気をもつ人が行動を起こしているかどうかに関係なく、「こえ」を発するだけでも、世の中を変える力があることを示すために「病気をもつ人の“こえ”には、力がある」にスローガンを変更しました。

「こえ」の力を事業に変換し、社会の改善に努めることがピーペックの事業に共通する「価値」だということが、事業整理で明らかになり、さらに今回分析した結果を、WEBサイト内のそれぞれの事業ページに落とし込んでいきました。

◉Step4 ピーペックならではの工夫が施されたWEBサイトが完成

WEBデザイン上にも、いくつかの工夫を施しました。

UIのこだわり

・病気により、手の力が弱い方でも扱いやすいように、メニューは左側に常に固定で表示されている配置にしました。

・コンテンツのボリュームが多いので、メニューの中に検索ボタンを設置しました。

・よく検索されるキーワードや、とくに見てほしいコンテンツのキーワードはタグとして発行し、検索ボタンの下に設置しました。こちらはいつでも更新可能なので、毎月の検索ボリュームなどを見て、ピーペックスタッフさんがよりユーザーの求めている情報に誘導するお手伝いができるように設計しています。

デザインのこだわり

・各ページのヘッダー部分で、鳥たちの運んできた実が一つの木に育つストーリーを展開するような遊びを入れました(「こえ」が大きな仕組みに変わることへの暗示にもなっています)。

・事業内容ページでは、parksさんの整理していただいたピーペックの価値、コンセプトをイラストを用いて図解し、わかりやすく解説しました。

ページの追加

・オウンドメディア機能として、コラム「わたしたちのこえ」のページを追加しました。ここで集まる病気をもつ人の「こえ」こそがピーペックの最大の資産となります。

・多くの人の「こえ」を集めるため、あらゆる媒体での個人の発信をそのまま引用できるよう、サムネイルやディスクリプションなどをそのまま使える仕組みに設定しました。

こうして、ピーペックの事業価値を多くの人に届けるための、こだわりや工夫が詰まったWEBサイトが完成しました。

◉Step5 編集部の立ち上げ

情報発信の内製化

ピーペックのメンバーは皆さん能動性が高く、自分たちの「こえ」を社会に発信するために、個人でも活動してきた人の集まりです。企画会議で提案されるブログの題材も多様なテーマが揃い、各々の情報発信能力の高さが伝わってきます。また、多彩なキャラクターが揃うタレント性の高い組織なので、ブログも完成度の高い記事が出揃い、広報を行っていく上でかなり恵まれた環境にあります。各々の情報発信能力をさらに飛躍させる目的で、月間の情報発信のルーティンを整え、それぞれが気持ちよく「こえ」のアウトプットを行うための「編集部」を立ち上げました。

一般社団法人ピーペック公式サイト コラム「わたしたちのこえ」

メンバーをライターに(教育&メンタリング)

これまで、弊社が顧客のコンサルティングを行ってきた中でも「あと必要なのは、情報発信のスキルアップだけです」とお伝えできる企業は、実はかなり少ないです。通常は、業務に追われて情報発信が継続できなくなり、熱意を失い失速していくことがほとんどだからです。

ピーペック編集部のように「毎週、誰かが必ず記事を1本アップする状態が継続できている」組織は稀で、メンバーの持つ発信能力の高さや、熱量の高さが十分に発揮されているのはほんとうにすごいです。

メンバー全員がライターであり、編集長も社内のメンバーが実施する好例です。

◉Step6 広報部の立ち上げ

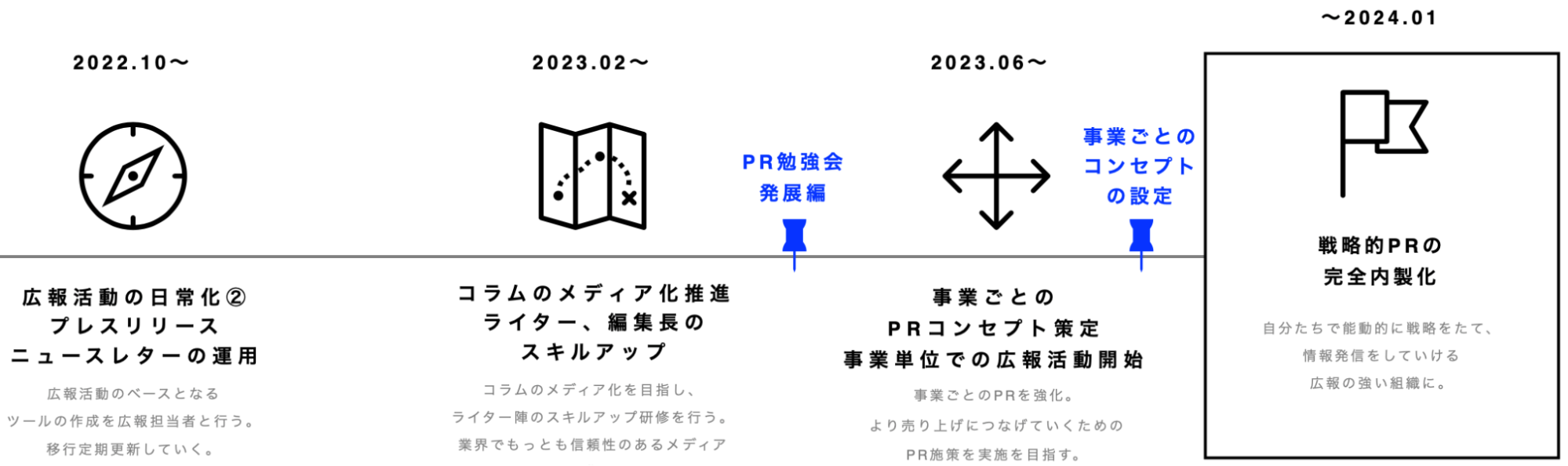

今後の目標「完全内製化された戦略的広報の実施」

これまでお伝えしてきた通り、ピーペックのメンバーには文章が書ける人、アイデアを出せる人、企画や記事などの制作体制の管理ができる人、そして「病気をもつ人のこえを世の中に届けたい」という明確なビジョンを持った代表が揃っています。業界内でも圧倒的な存在になれる、個性をもった集団です。

今後は、「病気をもつ人の声が聞けるメディア」を目指し、 ライター陣のスキルアップ研修や外部ライターの採用を行い、 業界でもっとも信頼性のあるメディアとなっていくことを目指しています。

さらにメディア運営に並行して、事業ごとのPRを強化し、より売り上げにつなげていくためのPR施策の実施も画策中です。広報部を発足し、担当者の育成を行うことで、自分たちで戦略を立て、より能動的に情報発信をしていける体制を目標にしています。

宿野部代表から最初にご相談いただいた「世の中の大多数の人に、もっと病気をもつ人達の価値を伝えたい」というオーダーにはまだ応えられていません。病気についてまだ知らない人たちと、病気をもつ人の世界をポジティブにドッキングさせる仕組みも、これから一緒に作っていきたいです。

Staff List

Producer: 白井康太(株式会社枠)

WEBサイト

Director: 白井康太(株式会社枠)

Art Director: 川久晋悟(ろくのじ)

Copy Writer: 久岡崇裕 小園智香(parks)

ワークショップ

Facilitator: 白井康太(株式会社枠)